Le but de cette mission était de rencontrer nos différents interlocuteurs en Inde, pour discuter de notre future collaboration et de visiter les sites des centres de reproduction et de relâcher de pandas roux, pour en apprendre plus sur ces programmes très importants pour la sauvegarde de cette espèce. Pour la partie Bhoutan, nous devions également rencontrer les acteurs de la protection du panda roux, et en apprendre plus sur les programmes mis en place dans le pays. Nous verrons au fil de ce rapport que nos attentes ont largement été dépassées, et que de belles collaborations vont pouvoir en découler.

Nous sommes parties le lundi 11 novembre 2024, à l’aéroport Charles de Gaulle, à Paris, à 19h35 heure locale. A la porte d’embarquement, nous avons été arrêtées et ils ont vérifié notre visa deux fois, en nous disant que nous aurions dû passer à l’enregistrement à l’aéroport, et non en ligne. De plus, un des sacs à dos était trop volumineux, mais nous sommes tout de même montées dans l’avion. Le vol a duré 8 heures, avec des écrans qui ne fonctionnaient pas dans toute notre rangée… Nous sommes donc arrivées à l’aéroport Indira Gandhi le 12 novembre, vers 8h, heure locale (4h30 de décalage). Dehors, le thermomètre affichait 29°C. Nous avons changé de terminal, pour reprendre un avion, direction Bagdogra (dans le Bengale occidental). Cette fois-ci, nous sommes passées à l’enregistrement, et le sac à dos volumineux a terminé en soute.

Arrivées à Bagdogra vers 15h, une personne nous attendait à la descente de l’avion. Nous sommes ensuite montées en voiture, pour 4h30 de route, en direction de Gangtok, avec un arrêt à la frontière du Sikkim. Les routes indiennes peuvent être un peu chaotiques, avec des gens qui roulent dans tous les sens, et des chiens et des vaches qui vagabondent sur la route.

Arrivées à Bagdogra vers 15h, une personne nous attendait à la descente de l’avion. Nous sommes ensuite montées en voiture, pour 4h30 de route, en direction de Gangtok, avec un arrêt à la frontière du Sikkim. Les routes indiennes peuvent être un peu chaotiques, avec des gens qui roulent dans tous les sens, et des chiens et des vaches qui vagabondent sur la route.

À l’hôtel « Mayfair », nous avons rencontré Mr Talpain (le consul général de France en Inde), Mr Mathou (l’ambassadeur de France en Inde) et sa femme, ainsi que Samuel Bouchard (chargé de mission au consulat général de France en Inde), qui nous accompagnera ensuite durant toute la durée de la mission.

Entrevues au Sikkim

Le 13 novembre, nous sommes partis au zoo de Gangtok (Himalayan Zoological Park = HZP), pour une visite officielle en compagnie du consul général et de l’ambassadeur. Nous avons également vu le centre de reproduction des pandas roux, un grand enclos séparé en deux parties par un grillage, sur une zone boisée de 1 hectare. C’est cette zone que le zoo veut isoler complètement avec un mur d’enceinte anti-prédateur, pour que les chiens errants ne puissent pas s’approcher de l’enclos. En effet, ils disposent déjà d’un système de retour en haut de la clôture de l’enclos empêchant les panthères d’entrer dedans, mais la maladie de Carré étant contagieuse, la simple proximité de chiens autour de l’enclos peut suffire à contaminer les pandas qui résident à l’intérieur.

Puis le consul et l’ambassadeur sont partis, et nous avons eu un entretien avec Mme Minla Zangmu Lachungpa, biologiste et vétérinaire du HZP, et Mr Sangay Gyatso Bhutia, directeur du HZP, sur les termes de notre future collaboration. Minla nous a expliqué les enjeux concernant le centre de reproduction, ainsi que leur projet à long terme de construction d’un centre de reproduction plus éloigné du zoo, et plus grand, permettant une meilleure reproduction des pandas. Les couples reproducteurs seront donc maintenus à l’écart des visiteurs et les jeunes seront mis en présentation dans le zoo. Mais pour le moment, le plus important est de protéger le centre actuel, pour permettre de relancer le programme de reproduction. Car à l’heure actuelle, le HZP ne dispose que de trois pandas roux, une mère accompagnée de ses deux jeunes (un mâle et une femelle).

Lors de cet entretien, le directeur nous a confirmé que dès que nous aurons obtenu l’accord du gouvernement de Delhi pour la construction du mur, il nous enverra les devis pour que nous puissions lancer notre campagne de collecte de fonds, et nous a également garanti que nous aurions ensuite des rapports sur la construction du mur. Minla a quant à elle dit qu’elle nous aidera volontiers à adapter le livret de jumelage népalais au Sikkim (liste des espèces et informations scientifiques).

Nous lui avons donc transmis le livret, pour qu’elle ait déjà une idée de ce qu’il contient. Ils sont également d’accord pour distribuer le livret dans les écoles et y intervenir pour en expliquer les enjeux. Quant à établir une relation entre les écoles, ils nous ont conseillé cette idée : Mettre en place une plate-forme en ligne pour faciliter les échanges entre les écoles. Cette idée est intéressante, en effet. A voir comment nous pouvons la mettre en place, soit directement à partir de notre site, soit en créant un espace dédié.

Au cours de la conversation, ils nous ont également fait part de leur désir de participer, si nous pouvons l’organiser, à un webinaire sur les bonnes pratiques d’entretien des pandas roux et captivité, avec différentes thématiques, comme la nutrition, par exemple et des échanges entre les soigneurs animaliers. Le directeur s’est même proposé et tant qu’interprète pour les soigneurs indiens.

A la fin de l’entrevue, ils nous ont remercié et assuré qu’ils seraient heureux de nous accueillir de nouveau dans l’enceinte du zoo. Nous avons donc repris la route, en direction de Darjeeling (4h30 de route souvent chaotique et très sinueuse), avec un bon sentiment pour la suite de cette collaboration. En chemin, notre chauffeur nous a fait faire une pause dans l’un des nombreux « tea garden » du pays, un immense champs de théiers.

Darjeeling : Zoo, centre de reproduction et site de relâcher des pandas roux

Jeudi 14 novembre 2024, nous entamons la journée par la visite commentée du zoo de Darjeeling (Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park = PNHZP), en compagnie d’un agent du service gouvernemental des forêts, Uttam Chandra Pradhan, et de deux employés du zoo. Il y a presque uniquement des animaux asiatiques, herbivores et carnivores étant maintenus dans des enclos adaptés à leur habitat naturel (escarpé ou non, milieu forestier ou plutôt désertique, etc.) et des oiseaux (principalement faisans et colombes, plus quelques perroquets). Au milieu du zoo trône un musée d’histoire naturelle, avec des animaux empaillés, des squelettes et des peaux.

Tout est très détaillé, les animaux sont présentés dans leur milieu de vie et des cartes montrent également la répartition des animaux, au niveau du Bengale occidental, puis au niveau du pays, du continent, et enfin du monde.

Nous sommes ensuite reçus dans le bureau du directeur du zoo de Darjeeling, Dr Basavaraj S. Holeyachi, qui nous fait une présentation très détaillée (sur powerpoint) sur l’élevage des pandas roux au centre d’élevage de Darjeeling (Topkedara). Il nous présente également les études qui y sont menées, notamment de génétique, avec mise en place d’une bio-banque et de cryo-préservation, la perte de la diversité génétique des pandas roux (mais cela est applicable à beaucoup d’autres espèces) étant une de ses principales menaces. Ceci est dû à la fragmentation de son habitat. Il semble d’ailleurs que la sous-espèce Ailurus fulgens fulgens soit plus fragile par rapport à la consanguinité, que la sous-espèce Ailurus fulgens styani. Puis, il nous a parlé du site de relâcher des pandas roux dans le Bengale occidental, la réserve de Singalila. Cette réserve a été choisie car d’après une étude qui y a été menée, il ne reste que 32 pandas roux dans cette zone. Le but du programme de réintroduction est donc de renforcer la population sauvage tout en augmentant la diversité génétique de la population.

Chaque individu relâché est équipé d’un collier GPS (développé par le zoo de Rotterdam et adapté à l’espèce), qui permet de le suivre par radio-guidage pendant 70 semaines, et ainsi de mener en parallèle une étude sur l’écologie, l’habitat et le mode de vie de l’espèce. Au bout des 70 semaines, lorsque la batterie est déchargée, le collier tombe de lui même. Cela permet par exemple de connaître les arbres dans lesquels les pandas roux préfèrent vivre, pour ensuite adapter au mieux les programmes de reforestation. Ou encore, ces études permettent aussi de mieux connaître le régime alimentaire de l’espèce, pour mieux adapter les rations des pandas roux en captivité.

Avant d’entamer la procédure de relâcher, une étude génétique est menée sur plusieurs individus et seuls prendront part au programme de réintroduction ceux dont le génome est le plus adapté, le plus intéressant pour le renforcement de la population sauvage. Ils sont alors emmenés dans des enclos particuliers, pour être « préparés » au relâcher. Ils seront alors « déshabitués » aux humains (les soigneurs commencent à les effrayer s’ils s’approchent trop d’eux au moment du nourrissage). Ils vont également passer de la ration alimentaire qu’ils avaient au centre d’élevage à une nourriture plus « naturelle », qu’ils trouveront dans leur futur habitat.

Enfin, on leur inculque la peur des prédateurs, en alliant leur odeur (urine, fèces de panthères, par exemple) à des expériences négatives, comme les captures ou les soins vétérinaires. Ils font aussi parfois entrer des chiens dans l’enclos, pour voir la réaction des pandas roux face à eux. Tout cela peut prendre trois à six mois. Ils sont ensuite amenés sur le site de relâcher, dans le parc de Singalila.

Le programme est prévu pour le moment sur les dix prochaines années, avec des relâcher tous les ans. Lorsque nous sommes allés au centre d’élevage, trois femelles pandas roux étaient à l’étude. Seules deux espèces ont des programmes de réintroduction à l’heure actuelle dans cette région, le panda roux et le goral de l’Himalaya (un caprin).

Au centre d’élevage, les protocoles de biosécurité sont très stricts, de même que les quarantaines des animaux nouvellement arrivés, qui sont régulièrement testés pour certaines maladies/pathologies, en fonction de la saisonnalité. Un certain nombre de précautions supplémentaires peut être appliqué lors de périodes ciblées. Après notre entrevue avec le directeur du zoo, nous avons pu le constater en visitant le centre de reproduction.

Nous sommes ensuite repartis pour la réserve de Singalila, pour y passer la nuit : 32 kilomètres sur une route sinueuse qui s’est transformée en piste sur les dix derniers kilomètres, la plupart du temps juste assez large pour une voiture, avec un ravin d’un côté et la montagne de l’autre.

Il faut environ 3h pour gravir cette montagne et arriver au camp de base, à 3636 mètres d’altitude. Tout au long de cette route, nous avons longé le Népal : en effet, la route symbolise la frontière entre les deux pays et c’est la raison pour laquelle nous avons dû montrer notre passeport et notre visa avant de pouvoir entrer dans la réserve. Ce camp de base est le plus haut du parc de Singalila. A 5h30 le lendemain matin, nous avons pu assister au lever du soleil sur l’Himalaya, avant de redescendre vers le site de relâcher.

En redescendant de la montagne, le vendredi 15 novembre, vers 9h30, notre chauffeur s’est arrêté sur la piste, pour nous montrer un panda roux sauvage ! En fait, il s’est avéré que notre chauffeur était un guide du parc, habitué donc à chercher les pandas roux. Il connaissait les spots où on pouvait les voir, en fonction des heures de la journée. Là, notre petit panda était tranquillement installé sur un Sorbus cuspidata (« tenga », en népalais), une espèce d’arbre très appréciée du petit mammifère, qui apparemment raffole de ses baies.

Nous sommes ensuite arrivés sur le site de relâcher, dont la superficie fait 1,7 hectares. Ce site est divisé en deux parties, chacune entourée par une clôture en taule. Dans la première partie, les pandas roux sont tout d’abord mis dans une volière d’acclimatation, où ils vont rester deux jours, avant qu’on leur ouvre la porte. Dans les deux parties, des pièges photographiques sont installés, à des endroits stratégiques (aires de nourrissage, clôtures, portes…). Après deux mois passés dans la première partie, la porte de la deuxième partie du site est ouverte, les soigneurs continuant à apporter de la nourriture mais de moins en moins, pour que les pandas s’habituent à chercher eux-même dans l’habitat.

Quand ils estiment que les individus sont prêts, ils ouvrent la porte vers l’extérieur, pour que les pandas puissent sortir des zones de «prélâcher».

Après la visite du site, nous avons repris la voiture, pour redescendre vers Siliguri (3h de route), afin de prendre l’avion pour le Bhoutan, le lendemain.

Départ pour le Bhoutan : Visite du Royal Botanical Park

Le Bhoutan est l’un des cinq pays où le panda roux est présent à l’état naturel. Nous avons eu l’opportunité de rencontrer quelques acteurs de sa préservation dans le pays, nous avons donc sauté sur l’occasion d’en apprendre plus sur l’espèce, et, pourquoi pas, d’étendre nos actions également jusque là ! Nous sommes donc arrivés dans le « pays du bonheur » le matin du samedi 16 novembre 2024. Dès l’aéroport, un changement radical de décor, de paysage… Des bâtiments traditionnels, une culture basée sur le respect, un endroit propre, perché au milieu des montagnes. Ici, vous retrouvez aussi quelques vaches sur la route, et quelques chiens errants, mais beaucoup moins qu’en Inde.

Depuis l’aéroport de Paro, nous sommes pris en charge et amenés à la capitale du Bhoutan, Thimphu, où nous rencontrons notre contact, le Dr Lungten Dorji, chargé de la conservation des espèces au Département des Forêts et des Parcs (Department of Forest and Park Services = DoFPS), qui nous accompagnera pendant tout notre séjour au Bhoutan. Il nous emmène d’ailleurs visiter le jardin botanique royal, une des aires protégées du pays, où l’on peut également rencontrer un certain nombre d’espèces de flore et faune sauvage. En terme de faune, nous n’avons vu qu’une vache, un chien, un chat, quelques poissons, des oiseaux et une loutre apprivoisée, que les gérants du parc ont recueilli alors qu’elle sortait d’une bagarre avec un chien. Celle-ci nous a accompagné sur une partie du chemin. Non loin de l’entrée du parc, un centre d’informations présente des panneaux pédagogiques sur la faune et la flore locale, en fonction de l’altitude, les réseaux trophiques, les études menées sur le parc… une vraie mine d’informations pour qui s’y intéresse !

Puis nous avons repris notre route vers la forêt de Wangdue, où nous devions effectuer un trek le lendemain. Le soir, nous en avons profité pour discuter avec Lungten, qui a une grande connaissance des petits félidés du Bhoutan (il a fait sa thèse sur les panthères longibandes). Il nous a dit que 302 pandas étaient présents dans le pays, dont 33 dans la forêt que nous allions visiter le lendemain. Ce chiffre provient d’une étude qui a été menée entre 2018 et 2023, sur une superficie particulière, contenant l’habitat de prédilection de notre petit mammifère.

Des pièges photographiques y ont été installés, et des échantillons de fèces ont été récoltés. Les pièges photographiques n’ont pas donné grand chose, mais c’est grâce aux échantillons prélevés que des études génétiques ont été menées, pour déterminer les différentes populations de pandas présentes dans le pays. L’étude a donc révélé la présence de 302 individus, mais uniquement sur l’aire étudiée, ce qui pourrait indiquer une présence un peu plus importante de l’espèce.

D’ailleurs, l’étude confirme la présence des deux sous-espèces de pandas au Bhoutan ! Selon Lungten, le principal prédateur naturel du petit panda ici est la martre à gorge jaune, mais il a confirmé que dans les endroits où la présence des « petits chats » est avérée (notamment chat de Temminck et chat marbré), on ne retrouve pas de pandas roux. Le Bhoutan est également un pays où vit le tigre, ils en ont comptabilisé 131 au dernier recensement. Les prédateurs potentiels du panda roux ne manquent donc pas, ici. Mais nous apprendrons plus tard que ce n’est pas sa principale menace.

Trek dans les montagnes

Le dimanche 17 novembre 2024, à 8h tapantes, nous partons pour le « Lungchu zay pilgrimage trail », un trek d’environ deux heures (après 1h30 de voiture sur une route de montagne), qui nous emmène jusqu’au temple bouddhiste « Lungchutse », à 3566 mètres d’altitude. Autant vous dire que nous en avons eu le souffle coupé, littéralement. En effet, à cette altitude, l’air est plus rare, et chaque effort nous demande plus d’énergie.

Nous nous sommes donc arrêtés régulièrement, ce qui nous a permis de bien prendre le temps de chercher dans les arbres la présence de notre « proie », ou de toute autre espèce animale vivant dans cette contrée. Nous en avons profité pour prendre en photo également toutes les plantes de la forêt, pour avoir une idée assez exhaustive de l’habitat du panda roux. Au final, nous avons aperçu un pic de Darjeeling, une pie de l’Himalaya, peu farouche, qui s’est approchée de notre lieu de repas, une crotte de martre, révélant la présence de l’animal dans ces lieux, et un certain nombre de yacks, qu’il ne fallait pas approcher de trop près… mais pas de panda roux !

Enfin, la balade était agréable, nos guides très intéressants, le temple magnifique, et le paysage somptueux !

Après avoir déjeuné tout en haut de la montagne, non loin du temple, nous redescendons, pour reprendre la voiture, et retourner à Thimphu, pour notre entrevue du lendemain, avec la Royal Society for Protection of Nature (RSPN).

La Royal Society for Protection of Nature (RSPN)

La RSPN a été créée en 1987 sous le commandement royal de sa majesté le quatrième roi du Bhoutan en tant qu’ONG citoyenne consacrée à la conservation de l’environnement du royaume. Sa vision est d’être un chef de file en matière de conservation, afin que les générations futures du Bhoutan vivent dans une société durable sur le plan environnemental. Sa mission est d’inciter la population du Bhoutan à prendre ses responsabilités et à s’impliquer activement dans la conservation de l’environnement du royaume par l’éducation, l’engagement communautaire et la création de moyens de subsistance durables. Aujourd’hui, sa majesté la reine du Bhoutan est la marraine royale de la RSPN.

Le travail de la RSPN s’articule autour de six domaines de conservation : (1) les espèces et les habitats, (2) les zones humides et l’eau douce, (3) l’adaptation et la résilience au changement climatique, (4) les déchets et la pollution, (5) les moyens de subsistance durables, (6) l’éducation à l’environnement.

Lundi 18 novembre 2024, nous nous sommes rendus au siège de l’ONG, pour une entrevue avec le Dr Kinley Tenzin, directeur exécutif, Tsheten Dorji, chef de la division des moyens de subsistance durables, Tshering Dorji, chef de la division administrative et financière, Jigme Tshering, chef de la division de la conservation des espèces, le Dr Lungten Norbu, un spécialiste, et un chercheur. Ils ont commencé par nous présenter l’association, son histoire, ses missions, ses actions.

Lundi 18 novembre 2024, nous nous sommes rendus au siège de l’ONG, pour une entrevue avec le Dr Kinley Tenzin, directeur exécutif, Tsheten Dorji, chef de la division des moyens de subsistance durables, Tshering Dorji, chef de la division administrative et financière, Jigme Tshering, chef de la division de la conservation des espèces, le Dr Lungten Norbu, un spécialiste, et un chercheur. Ils ont commencé par nous présenter l’association, son histoire, ses missions, ses actions.

La RSPN travaille en dehors des aires protégées, pour ne pas faire doublon avec le gouvernement (DoFPS). Elle a développé entre autre deux programmes de conservation autour de deux espèces en danger sur le territoire : la grue à cou noir (« quasi menacée » sur la liste rouge de l’UICN) et le héron impérial (« en danger critique d’extinction » sur la liste rouge de l’UICN). D’autres programmes de conservation comme ceux-ci sont à l’étude, mais l’ONG n’a pas encore décidé quelle espèce sera la prochaine, car beaucoup d’animaux sont en danger au Bhoutan. Le panda roux ne fait pas partie des espèces les plus à risque, mais partage le même habitat que certaines d’entre elles. Ils peuvent donc bénéficier des actions de protection qui seront mises en place au niveau de l’habitat. Les principaux besoins de la RSPN sont des soutiens financiers et techniques, notamment en termes de connaissance, d’expertise (ils bénéficient pour cela déjà de soutien venant du Japon et des USA).

Des programmes d’éducation (pour les enfants et les communautés locales) existent déjà, comme les « Nature club », dans certaines écoles, depuis trois décennies, avec des plans d’action tels que la replantation dans les aires de répartition des deux espèces d’oiseau pour lesquelles la RSPN a des programmes de conservation (la grue et le héron), la réalisation de « handbook » sur la nature, la notion de changement climatique…

A priori, l’UNESCO va aider l’ONG a développer les « Nature club » à plus grande échelle. Nous leur avons parlé du livret de jumelage que nous avons créé pour le Népal, et ils ont eu l’air intéressés. Nous allons leur envoyer, pour qu’il aient une idée concrète du contenu, et décident si cela peut être intéressant de l’adapter au Bhoutan.

En ce qui concerne le domaine de la recherche, des études sont possible, et ils travaillent déjà avec plusieurs pays occidentaux, comme l’Allemagne, l’Autriche, ou encore la République Tchèque.

Pour eux, la principale menace du panda roux ici serait la surexploitation du bambou par la population, pour beaucoup de choses. Peut-être un axe de réflexion sur un futur plan de replantation ? Le Département des forêts quant à lui pense que le panda roux serait une bonne espèce pour un programme de conservation, en terme d’éducation, de management, et aussi au niveau de l’habitat. En effet, 60% de la population du Bhoutan vit dans les forêts et le DoFPS intervient déjà dans les communautés les plus pauvres, pour les aider à trouver des moyens de subsistance durable. Mais nous en apprendrons plus lors de notre entrevue avec les membres du DoFPS le lendemain.

Visite de la « Royal Takin Preserve »

Le takin du Bhoutan est l’animal emblème du pays. En début d’après-midi, nous avons donc visité la réserve royale de takins, qui est également un centre de soin pour les cervidés, les petits mammifères et les oiseaux, géré par le Département des forêts. Ce site de 3,4 hectares comporte ainsi de grands enclos, dont certains communiquent entre eux, et quelques volières. Les animaux rescapés y sont soignés, et ensuite relâchés, bien que certains d’entre eux reviennent d’eux-même à la réserve. Des allées sur pilotis permettent aux visiteurs de voir les animaux d’assez près et des panneaux pédagogiques renseignent le public sur les espèces qu’il peut observer (takin, muntjac, goral, lophophore resplendissant, tragopan satyre…etc.).

En revanche, Lungten nous a expliqué que pour les petits mammifères, comme les pandas roux, c’était plus compliqué car le site ne dispose pas de structure adaptée pour les petits carnivores. Le CPPR étant composé pour beaucoup par des soigneurs animaliers et travaillant en collaboration avec des parcs zoologiques, nous pourrions peut-être proposer des plans pour un bâtiment adapté, voire mettre en place une campagne de financement si besoin ?

Après la visite de la réserve, nous avons été reçus par le directeur du DoFPS, Mr Karma Tenzin. Ce dernier nous a parlé de ses attentes en terme de coopération potentielle :

- Au Bhoutan, peu de recherches sont menées sur les pandas roux, en termes de biologie, habitat, mode de vie… il serait intéressant de proposer une telle recherche au MNHN, par exemple.

- Pour les pandas roux rescapés, les Bhoutanais ont peu de connaissances en termes de soins en captivité… Quelle ration alimentaire leur apporter, quel protocole mettre en place pour le relâcher ? Nous pourrions également travailler sur cette thématique, voire leur proposer de participer aux webinaires que nous allons mettre en place avec le Sikkim et Darjeeling ?

- L’écotourisme : comment construire des structures adaptées pour recevoir des voyageurs, former des guides ? Pour ce sujet, Samuel pense que les Parcs Naturels Régionaux (PNR) pourront plus facilement répondre à la question.

Nous avons pris note de ces doléances, pour en discuter le lendemain, avec d’autres membres du DoFPS.

Réunion avec la division de la conservation de la nature du Département des forêts

Mardi 19 novembre 2024, nous voici donc dans les bureaux du DoFPS, avec Lungten, Norbu Yangdon, chargée de la section des zones protégées, et Choney Yangzom, chargée de la gestion des conflits entre l’homme et la faune sauvage. Norbu précise que « c’est la première fois qu’une ONG française collabore avec ce bureau. A la fin, nous devrions avoir une bonne compréhension de la collaboration que nous pouvons avoir. ». Elle commence par une présentation sur la conservation de la nature dans le pays.

52% des forêts du Bhoutan sont gérées par le gouvernement, soit sous la forme d’aires protégées (réseau de zones protégées, sites Ramsar et autres mesures de conservation efficaces basées sur les zones, dites « OECM = other effective area-based conservation measure “), de zones de gestion forestière durable

52% des forêts du Bhoutan sont gérées par le gouvernement, soit sous la forme d’aires protégées (réseau de zones protégées, sites Ramsar et autres mesures de conservation efficaces basées sur les zones, dites « OECM = other effective area-based conservation measure “), de zones de gestion forestière durable

(unités de gestion forestière, forêts communautaires et zones de gestion forestière locale) ou autres (transversales, zones de gestion).

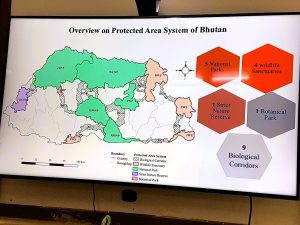

Le réseau de zones protégées comprend 5 parcs nationaux, 4 sanctuaires de faune sauvage, 1 réserve naturelle intégrale, 1 parc botanique et 9 corridors biologiques. Les zones protégées font l’objet d’un zonage en 4 zones : une zone centrale, préservée, où juste des activités de recherche peuvent être effectuées, une zone de transition (il peut y avoir des droits traditionnels), une zone tampon et une zone à usages multiples, pour une activité locale. Les OECM visent à assurer une protection au-delà des zones protégées. Et les zones clés pour la biodiversité (Key Biodiversity Area = KBA) visent elles à protéger des habitats spécifiques (pour les orchidées, les hérons impériaux, les pandas roux… etc.). Au total, il existe 11 zones protégées, 9 corridors biologiques, 11 KBA, 9 zones à haute valeur de conservation, 3 sites Ramsar, 21 unités de gestion forestière et 824 forêts communautaires.

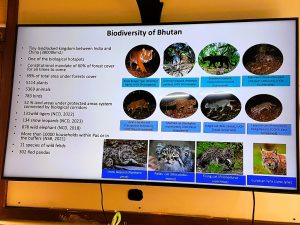

Puis, Norbu évoque l’approche de la conservation des espèces. Selon les dernières études, le Bhoutan compte 131 tigres, 134 panthères des neiges, 678 éléphants et 302 pandas roux. Les différentes activités sont guidées par des plans d’action pour la conservation des espèces. Il existe notamment une unité dédiée au sauvetage et à la réhabilitation.

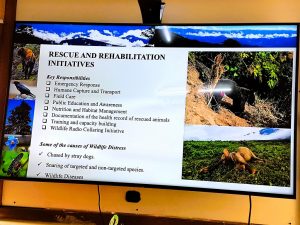

Ils sont responsables des interventions d’urgence, captures et transport, soins sur le terrain, éducation et sensibilisation du public, nutrition et gestion de l’habitat, documentation du dossier médical des animaux sauvés, formation et développement des compétences, et des initiatives de pose de colliers émetteurs pour la faune sauvage. Ils disposent de protocoles pour les animaux les plus courants. Plusieurs animaux ont été munis d’un collier (takins, tigres, dholes, éléphants, panthères des neiges et ours noirs). Leurs principaux enjeux et défis sont : le changement de l’utilisation des sols (développement économique rapide), les conflits entre l’homme et la faune sauvage, le braconnage pour le commerce illégal d’espèces sauvages/l’abattage en guise de représailles, la pollution (déchets solides, pollution de l’eau, du sol et de l’air), les espèces exotiques invasives (faune, flore, chiens errants…etc.) et le changement climatique et son impact sur la conservation.

Lungten poursuit avec une présentation sur la conservation du panda roux au Bhoutan. Le service dans lequel il travaille (la conservation des espèces) coordonne, fournit des conseils techniques, élabore des réglementations techniques, des lignes directrices et des protocoles, développe des plans d’action de conservation, mène des enquêtes, assure le suivi de la biodiversité et assure la coordination avec les instituts de recherche et les universités au Bhoutan et dans le monde entier. Il a collaboré avec le Red Panda Network (RPN) au Népal pour rédiger le plan d’action pour la conservation du panda roux.

Lungten poursuit avec une présentation sur la conservation du panda roux au Bhoutan. Le service dans lequel il travaille (la conservation des espèces) coordonne, fournit des conseils techniques, élabore des réglementations techniques, des lignes directrices et des protocoles, développe des plans d’action de conservation, mène des enquêtes, assure le suivi de la biodiversité et assure la coordination avec les instituts de recherche et les universités au Bhoutan et dans le monde entier. Il a collaboré avec le Red Panda Network (RPN) au Népal pour rédiger le plan d’action pour la conservation du panda roux.

Le Bhoutan a enregistré 5114 espèces végétales et 5369 espèces animales (139 mammifères). 10 000 foyers font partie des systèmes de zones protégées. Les services écosystémiques représentent 15,5 milliards d’USD par an au Bhoutan (près de cinq fois le PIB), tandis que la sylviculture contribue à 2,6 % du PIB. Le Bhoutan est réputé pour son leadership en matière de conservation et a reçu plusieurs récompenses à ce titre.

Le Bhoutan a enregistré 5114 espèces végétales et 5369 espèces animales (139 mammifères). 10 000 foyers font partie des systèmes de zones protégées. Les services écosystémiques représentent 15,5 milliards d’USD par an au Bhoutan (près de cinq fois le PIB), tandis que la sylviculture contribue à 2,6 % du PIB. Le Bhoutan est réputé pour son leadership en matière de conservation et a reçu plusieurs récompenses à ce titre.

La préservation de l’environnement est l’un des quatre piliers du Bonheur National Brut. Le cinquième article de la constitution est entièrement consacré à l’environnement. Le département des forêts, créé en 1952, est l’un des plus anciens du pays. Récemment, le Bhoutan a réorienté ses mesures de conservation vers une approche plus communautaire. Le département des forêts collabore avec d’autres secteurs (département des changements climatiques, ONG nationales…etc.).

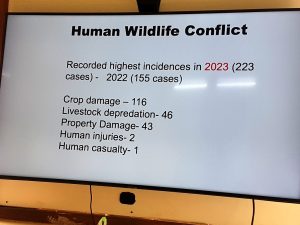

Des plans d’action de conservation ciblent les espèces phares (tigres, panda roux, etc.). Le Bhoutan s’est récemment ouvert davantage à l’écotourisme et à la conservation en dehors des zones protégées grâce à des pratiques durables. Mais les conflits entre l’homme et la faune sauvage constituent l’une des plus grandes préoccupations. Le premier problème est l’endommagement des cultures, puis la dégradation du bétail. En outre, entre 1995 et 2022, la population de tigres est passée d’environ 70 à 131, et des tigres ont été observés jusqu’à 4000 m d’altitude.

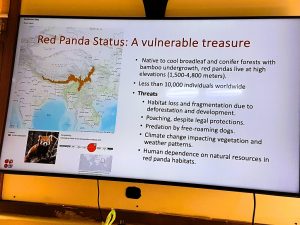

Mais revenons-en à la conservation du panda roux. Une étude récente (de 2018 à 2023) a confirmé la présence des deux sous-espèces (Ailurus fulgens fulgens et Ailurus fulgens styani) dans le pays. D’ailleurs, pour les Bhoutanais, il s’agit bien de deux espèces différentes. Mais l’étude n’a pris en compte que les endroits potentiels où ils pensaient trouver des pandas roux, des études complémentaires pourraient affiner ces recherches. D’après cette étude, les deux principales menaces (mais pas les seules) des pandas roux sont la perte et la fragmentation de leur habitat. La concurrence interspécifique peut aussi potentiellement constituer un problème.

Mais revenons-en à la conservation du panda roux. Une étude récente (de 2018 à 2023) a confirmé la présence des deux sous-espèces (Ailurus fulgens fulgens et Ailurus fulgens styani) dans le pays. D’ailleurs, pour les Bhoutanais, il s’agit bien de deux espèces différentes. Mais l’étude n’a pris en compte que les endroits potentiels où ils pensaient trouver des pandas roux, des études complémentaires pourraient affiner ces recherches. D’après cette étude, les deux principales menaces (mais pas les seules) des pandas roux sont la perte et la fragmentation de leur habitat. La concurrence interspécifique peut aussi potentiellement constituer un problème.

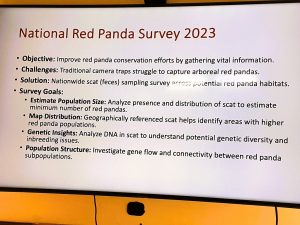

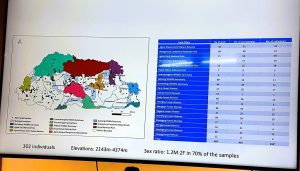

Les pandas roux sont difficiles à observer à l’aide de pièges photographiques (petite taille et habitudes arboricoles), de sorte que l’on procède principalement à des prélèvements d’excréments, ce qui constitue une alternative efficace. L’étude de 2023 était la première étude sur le panda roux au Bhoutan, et a été réalisée avec plusieurs partenaires locaux et internationaux (y compris la société zoologique de l’Inde qui a effectué l’analyse des fèces). Dans cette étude, sur 482 échantillons d’excréments, 425 ont été identifiés génétiquement et 302 individus ont été trouvés. Ils ont été trouvés à des altitudes allant de 2143 mètres à 4374 mètres. Le rapport des sexes était de 1,2 mâle / 2 femelles dans 70 % des échantillons.

Les pandas roux sont difficiles à observer à l’aide de pièges photographiques (petite taille et habitudes arboricoles), de sorte que l’on procède principalement à des prélèvements d’excréments, ce qui constitue une alternative efficace. L’étude de 2023 était la première étude sur le panda roux au Bhoutan, et a été réalisée avec plusieurs partenaires locaux et internationaux (y compris la société zoologique de l’Inde qui a effectué l’analyse des fèces). Dans cette étude, sur 482 échantillons d’excréments, 425 ont été identifiés génétiquement et 302 individus ont été trouvés. Ils ont été trouvés à des altitudes allant de 2143 mètres à 4374 mètres. Le rapport des sexes était de 1,2 mâle / 2 femelles dans 70 % des échantillons.

La diversité génétique a été comparée à celle d’autres pays, ce qui montre qu’il existe un partage transfrontalier et interne de la diversité au Bhoutan. La population de panda roux du Bhoutan présente des signes d’isolement et de liens historiques.

La diversité génétique a été comparée à celle d’autres pays, ce qui montre qu’il existe un partage transfrontalier et interne de la diversité au Bhoutan. La population de panda roux du Bhoutan présente des signes d’isolement et de liens historiques.

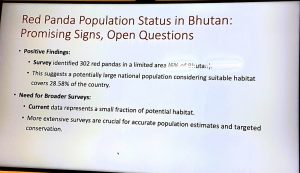

Les données génétiques suggèrent un déclin passé potentiel suivi d’une croissance de la population (goulot d’étranglement passé). Ces informations sont précieuses pour les stratégies de conservation du panda roux au Bhoutan. Il est nécessaire de mener une étude plus large car les données actuelles ne représentent qu’une petite fraction de l’habitat potentiel. L’étude a identifié 302 pandas roux dans une zone limitée (6% du Bhoutan).

Cela suggère une population nationale potentiellement importante, étant donné que l’habitat approprié couvre 28,58 % du pays. Des études plus approfondies sont cruciales pour une estimation précise de la population et une conservation ciblée.

Ainsi, les défis sont les suivants :

Ainsi, les défis sont les suivants :

- Santé génétique : la diversité est modérée, mais des signes de consanguinité (variation génétique réduite) existent, sous-population potentielle avec des connexions limitées.

- Fragmentation de l’habitat : Elle peut entraver les déplacements du panda roux et le flux génétique.

- Corridors et connectivité : Les corridors existants au Bhoutan constituent un point de départ, des recherches sont nécessaires pour évaluer leur efficacité et leur emplacement, une expansion stratégique peut créer un réseau pour des populations de pandas roux en bonne santé (les corridors sont actuellement conçus pour les grands carnivores mais pas spécifiquement pour les pandas roux).

Globalement, des efforts de collaboration sont nécessaires pour assurer la survie à long terme des pandas roux, et un système de corridors bien conçu peut favoriser le flux génétique et la santé de la population.

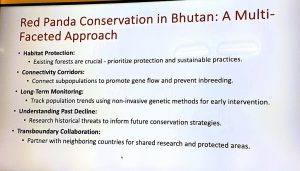

Une approche de conservation à multiples facettes :

- Protection de l’habitat : les forêts existantes sont cruciales – donner la priorité à la protection et aux pratiques durables.

- Corridors de connectivité : ils relient les sous-populations afin de favoriser le flux génétique et d’éviter la consanguinité.

- Surveillance à long terme : suivre les tendances de la population à l’aide de méthodes génétiques non invasives en vue d’une intervention à court terme.

- Comprendre le déclin passé : rechercher les menaces historiques pour élaborer les futures stratégies de conservation.

- Collaboration transfrontalière : partenariat avec les pays voisins pour des recherches et des zones protégées communes.

Travaux à venir :

- Révision du plan d’action pour la conservation du panda roux 2025-2034 financé par le

projet d’écotourisme du GEF-7 - Enrichissement de l’habitat du panda roux dans la division forestière de Trashigang,

financé par le World Wildlife Fund (WWF)

Collaboration envisagée avec le CPPR :

- Éducation et sensibilisation (peut être fait à court terme avec la RSPN). Jeu de société « la course aux bambous » : peut être dérivé pour d’autres espèces, comme le tigre ou la panthère des neiges. Le CPPR se chargerait lui-même des visuels avec un graphiste et contacterait ensuite une société pour l’impression.

- Recherche et interactions entre les espèces (Le CPPR a accès à un vaste réseau de chercheurs et peut facilement le communiquer au département des forêts, notamment avec le MNHN)

- Sauvetage et réhabilitation (Le CPPR peut apporter son expertise en matière de gestion, de management des zoos, notamment pour la construction d’un bâtiment pour les petits carnivores dans la réserve des takins…etc. Le CPPR dispose de protocoles spécifiques qui peuvent être partagés.)

- Écotourisme (basé sur le panda roux, dans une KBA du panda roux = Zone de

reproduction du panda roux. Créer un site d’écotourisme pour le panda roux, avec sensibilisation et éducation ?) (A voir plutôt en second temps, peut-être à développer avec les PNR) - Conservation de l’habitat (dans un second temps également)

- Suivi général de la biodiversité

Nous avons également évoqué le webinaire sur les bonnes pratiques en matière d’entretien des pandas roux en captivité avec l’Inde, le gouvernement des forêts est très intéressé.

Enfin, ils ont été contactés par le RPN, et comme nous les connaissons aussi, nous

pourrions travailler tous ensemble.

A la fin de l’entrevue, nous avons mangé tous ensemble, avec d’autres membres du Département des forêts, et des membres de l’UNESCO, venus pour une autre réunion. Nous avons sympathisé, et échangé nos cartes de visite. Les membres de l’UNESCO nous ont proposé leur aide si celle-ci pouvait s’avérer utile.

A la fin de l’entrevue, nous avons mangé tous ensemble, avec d’autres membres du Département des forêts, et des membres de l’UNESCO, venus pour une autre réunion. Nous avons sympathisé, et échangé nos cartes de visite. Les membres de l’UNESCO nous ont proposé leur aide si celle-ci pouvait s’avérer utile.

En résumé, cette visite au Bhoutan s’est avérée très intéressante et enrichissante. Nous espérons qu’une belle collaboration pourra en découler !

Conclusion

Ainsi, cette première mission Inde-Bhoutan a su tenir toutes ses promesses et même bien plus ! Nos différentes entrevues se sont révélées très prometteuses, et nous avons appris un certain nombre de choses sur les pandas roux. Nous avons hâte de poursuivre nos échanges avec nos interlocuteurs pour contribuer toujours plus à la préservation de notre animal vedette !

Petit bémol sur le retour, faites attention si vous vous rendez en Inde, nous avons été « kidnappées » par un taxi, qui n’a jamais voulu nous emmener à notre hôtel, mais qui nous a conduit dans un autre, tout miteux, et nous avons été obligées de payer une chambre sur place car ils étaient vraiment insistants… et cafard sur la quiche, de la neige à notre retour en France a fait annuler notre bus, et nous avons même failli ne pas avoir de train pour rentrer…

Mais ces petits ennuis mis à part, si vous faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à l’eau que vous utilisez et si vous ne passez pas trop de temps dans les grandes villes… votre expérience peut s’avérer enrichissante et vous aurez même peut-être la chance d’apercevoir un panda roux sauvage !

Remerciements

Le CPPR souhaite remercier toutes les personnes sans qui cette mission n’aurait pas pu voir le jour et qui ont permis son bon déroulement, qu’ils soient locaux ou financiers.

Nous remercions dans un premier temps le Parc de Clères, qui a financé cette mission 2024 en très grande partie.

Puis, nous remercions évidemment toutes les personnes que nous avons rencontrées en Inde et au Bhoutan :

- Le consulat (Mr Talpain, Samuel Bouchard et Anjita Roychaudhury)

- Minla Zangmu Lachungpa, vétérinaire et biologiste du zoo de Gangtok

- Mr Sangay Gyatso Bhutia, directeur du zoo de Gangtok

- Dr Basavaraj S. Holeyachi, directeur du Zoo de Darjeeling

- Uttam Chandra Pradhan, qui nous a accompagné au zoo de Darjeeling et au centre de reproduction

- Dr Lungten Dorji, chargé de la conservation des espèces au Département

des Forêts et des Parcs - Norbu Yangdon, chargée de la section des zones protégées au Département

des Forêts et des Parcs - Les membres du Département des Forêts qui nous ont accompagnés en Inde

ainsi que tous les membres de la RSPN qui nous ont accueillis, et tous les membres du DoFPS que nous avons rencontrés.